最新文章

AI赋能课堂 探索教与学新方式

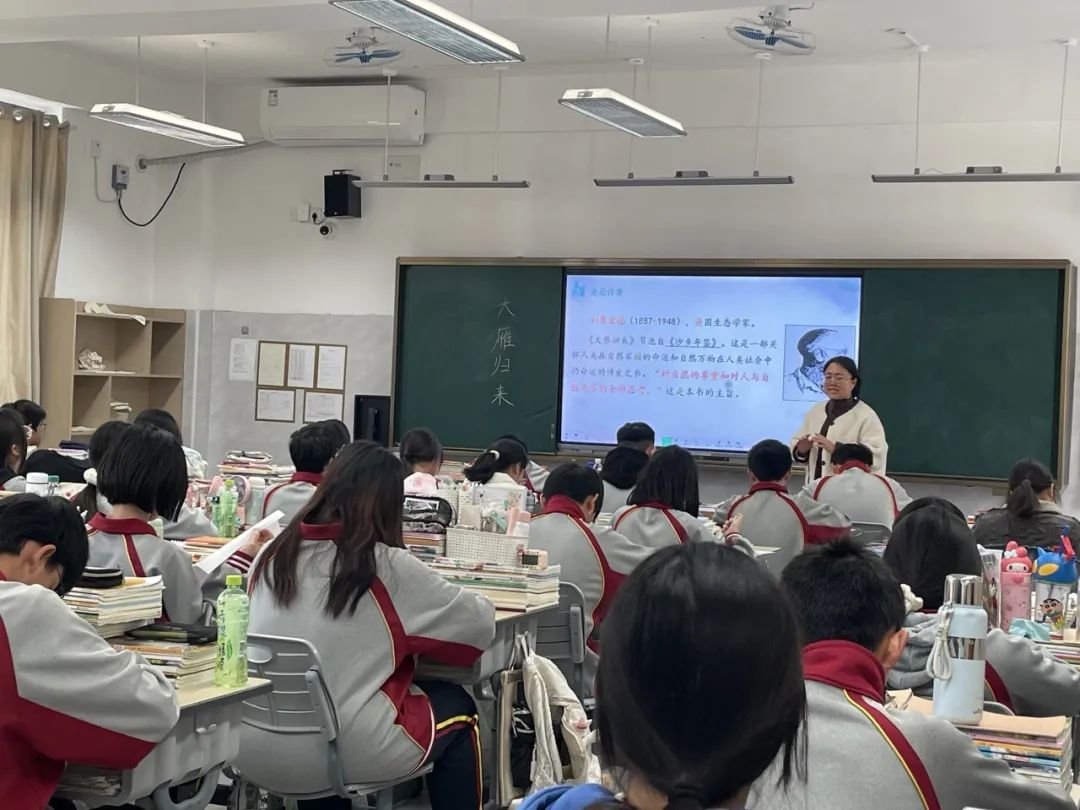

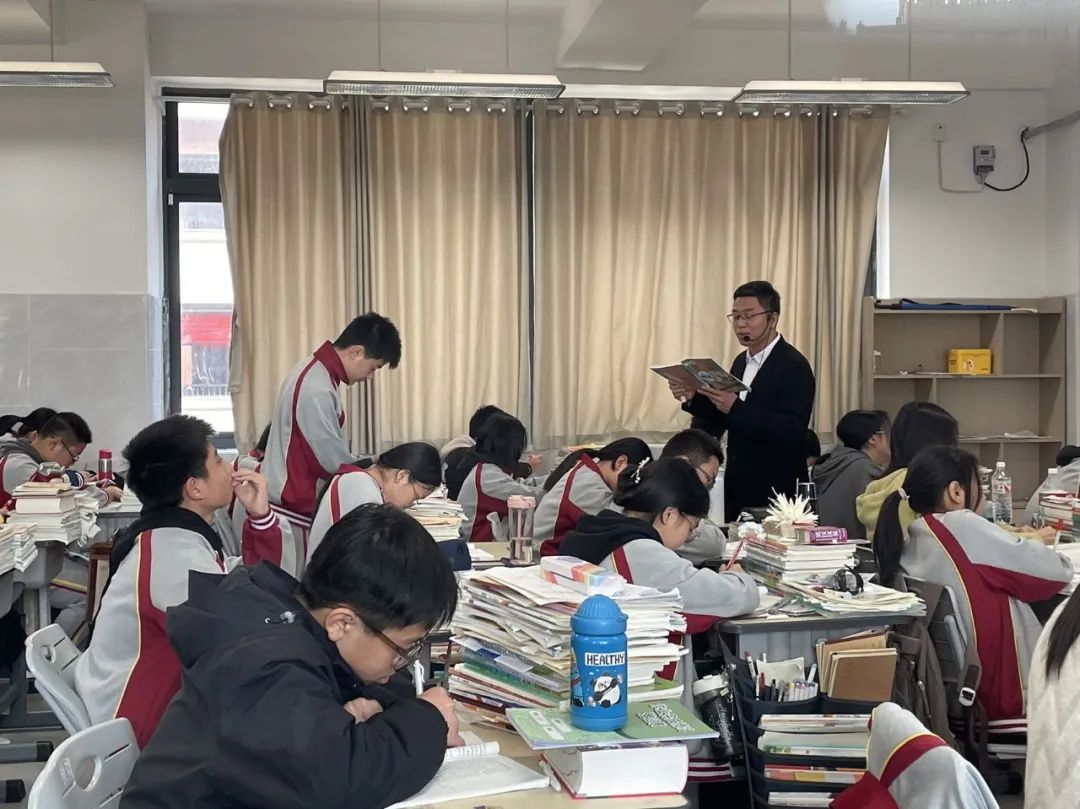

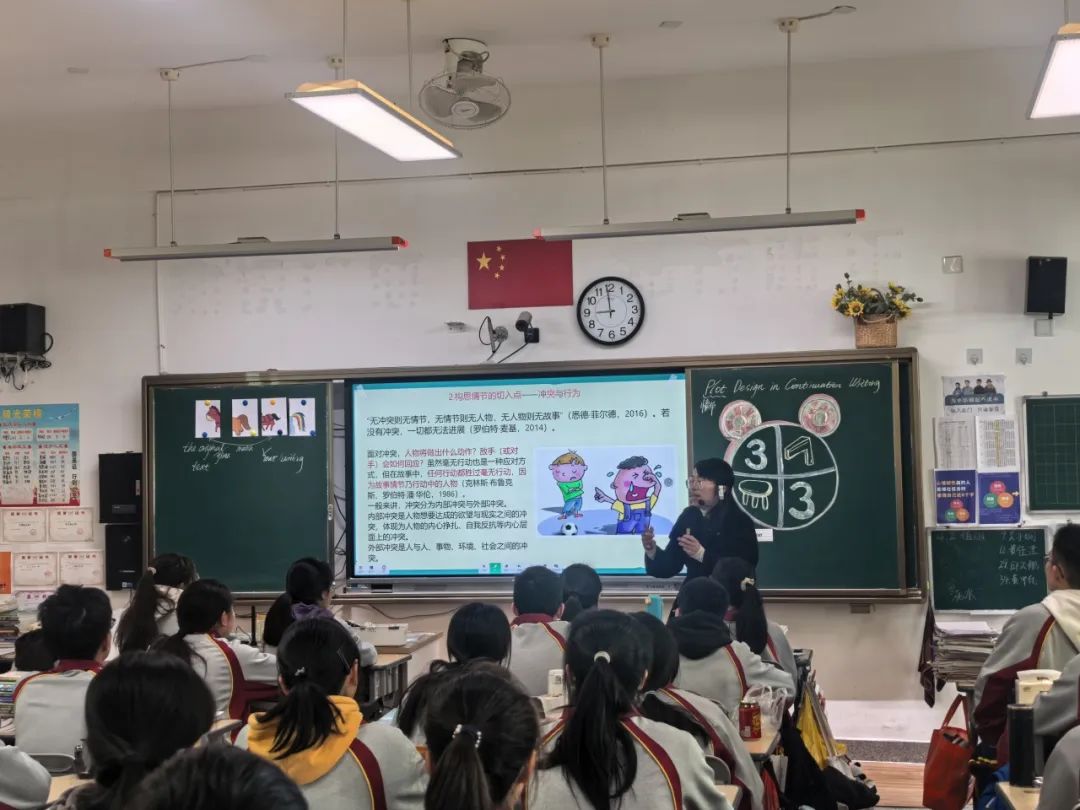

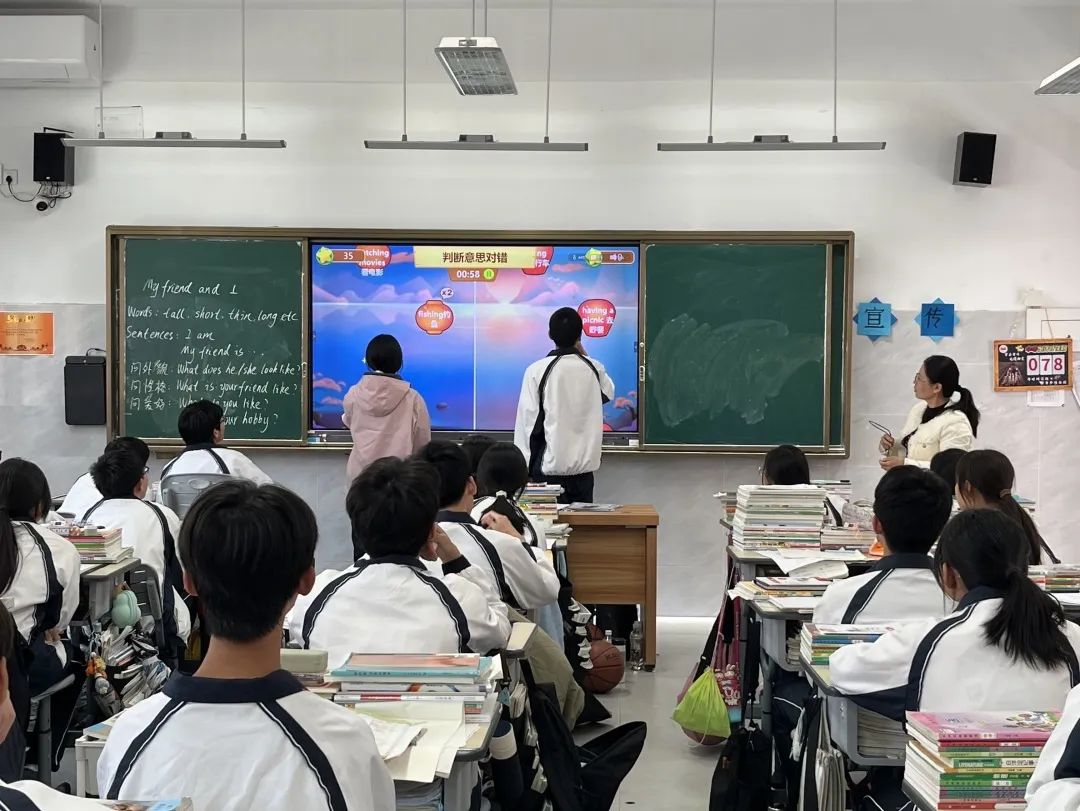

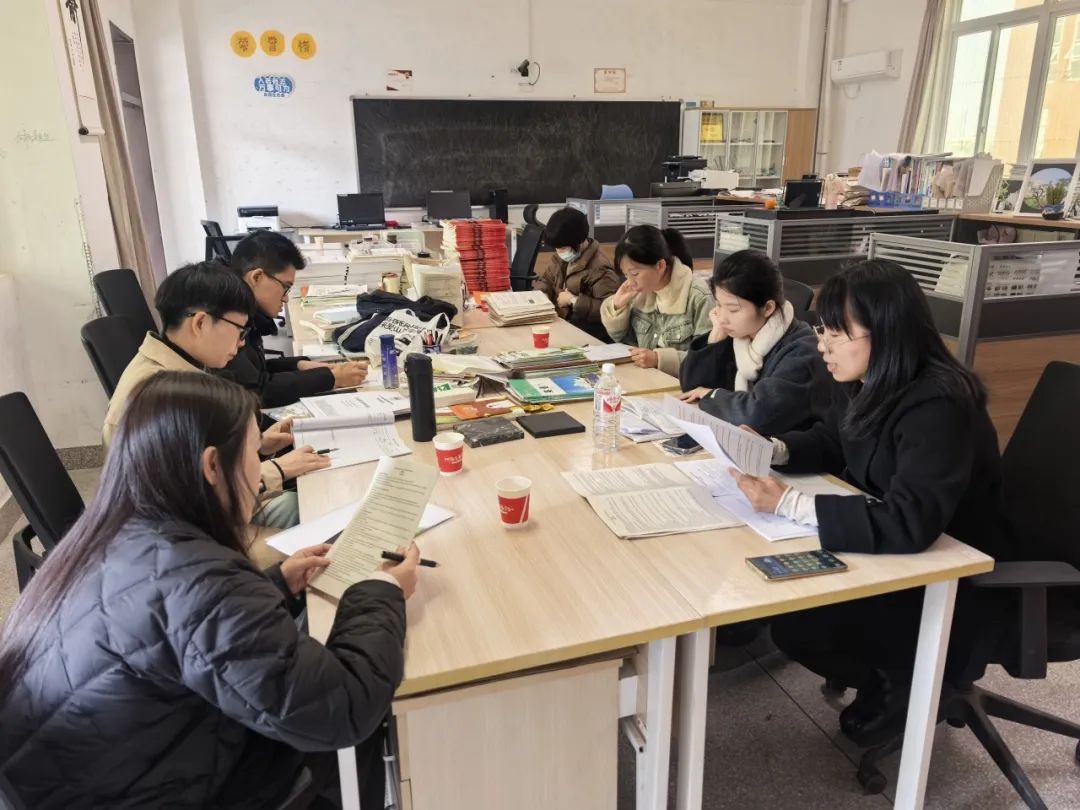

2025年4月1日至3日,南星中学作为泉州市校本教研基地校及片区龙头校成功举办以“AI赋能课堂 探索教与学新方式”为主题的教学观摩研讨活动。本次活动汇聚南星中学、五星中学、延平中学、新营中学、厚德中学、淗江中学六校教师力量,通过课堂展示、专题研讨等形式,展现人工智能与教育教学的深度融合实践。南安市教师进修学校校级领导和教研员、南星中学教育发展共同体校级领导也莅临现场观摩指导,累计听课300多人次。 多元学科共展AI教育新图景 本次活动设置多维度的教学研讨内容。开设涵盖初高中21个学科的公开课,包含省、泉州市、南安市级课题研讨课,多节同课异构研讨课,“5G+专递课堂”,科学教育等,内容丰富,形式多样,通过差异化教学设计展现AI技术融合课堂的多元可能。 南星中学与新营中学两校携手,“5G+专递课堂” 架起智慧桥梁。课题《历久弥新的思想理念》采用议题式教学法,引领我们深入探索“溯源孔子智慧,赋能现代生活”的广阔天地。“一案到底”的形式,巧妙借助AI赋能,让古老的思想智慧与现代科技碰撞出火花。 延平中学陈益聪校长创新开设高一非遗砖雕实践课,雕刻千年技艺,在青砖上续写闽南文化基因,培育工匠精神与文化自信。 洪培芬老师借助AI编曲软件,和学生一同拆解《在那遥远的地方》的旋律结构,亲手为这首经典民歌换上不同风格的“外衣”,感受多元音乐魅力,利用语音识别技术助力学生精准学唱,快速攻克发音、节奏难题。 郭艳红老师在教授《大雁归来》一课时,利用“豆包爱学”写作介绍大雁生活习性的说明文,将AI作文与课文做对比阅读,突出课文的抒情笔法和人文关怀。 潘建山老师在《大雁归来》教学过程中,利用AI数字人启动“湿地观察员”情境,通过图片生成技术将课文内容可视化,运用视频生成技术,深化生态认知。 高玉华老师在课上使用deepseek+剪映制作视频《数学期望的由来》,让学生了解数学期望的历史背景和意义,同时通过ggb动态数学软件展示掷骰子的试验,区别与联系随机变量的均值和样本均值。 蔡淑端老师利用Deepseek和Kimi分析学生写作构思情况,让AI按照读后续写的评分标准分析学生优缺点,并帮助学生提出改进建议,引导学生批判性思维如何更好地使用AI助学。 林欣婷老师,利用AI生成的视频吸引学生注意力,为不同难度需求的学生提供分层学习内容,提高教学针对性。 曾庆兰老师利用人机协同优化学习路径:采用AI学情诊断系统,实时分析学生在产业转型方案设计中的思维盲点,实现个性化学习支持。 林雅玲老师,利用AI智能体,让学生得以有机会同杜甫进行对话,聆听穿越千年的声音。 吕诗芳老师通过AI精准分析学生可能潜在的薄弱点,实现针对性教学,利用AI生成动画并配以字幕提升学生的学习兴趣,提升学生的参与度。 雷晓红老师导入中使用豆包生成孔乙己的朋友圈图片,调动学生学习兴趣。 在“个人情况”话题专项复习中,黄秋丽老师借助数智技术,将互动游戏与即时检测相结合,增强课堂趣味性和反馈及时性。 吕文达老师借用AI技术,让学生在快速跑训练中能实时看到自己的速度,包括起跑反应时间、冲刺速度和步幅频率等,这些详尽的数据也能反推教师制定相应的训练计划。 这些AI赋能课堂创新实践生动诠释了“技术为教学服务”的理念。 深度研讨凝聚育人共识 课堂观摩结束后,各学科组开展评课研讨,评课教师对“AI工具使用在课堂时长的合理占比”等关键性问题进行探讨,力求为智能技术教学应用划定科学边界,并形成多条有效的教学改进建议。 听课、评课、研课 通过本次观摩研讨活动,与会教师普遍增强了AI技术应用能力,这些扎根课堂的探索,标志着我校正从技术应用的表层阶段迈向教育创新的深水区。南星中学教育发展共同体将建立常态化交流平台,定期分享AI赋能课堂教学案例,推动AI赋能教学走向常态化,持续书写智能时代教育创新的答卷。 策划:教研室 图片:各教研组 撰稿:彭颖 编辑:李诗婷 初审:吕培育 李琼玉 复审:林夏蓉 终审:郑振隆